SCHEDA BIO-BIBLIOGRAFICA

Sebastiano Timpanaro (Parma, 5 settembre 1923 – Firenze, 26 novembre 2000). Allievo di Giorgio Pasquali, studiò filologia classica all’Università di Firenze, dove si laureò nel 1945 con Nicola Terzaghi, discutendo una tesi in letteratura latina, Per una nuova edizione critica di Ennio, poi pubblicata in forma riveduta e accresciuta ("Studi italiani di filologia classica", 1945-48). Oltre che di Pasquali e Terzaghi, si riconosceva discepolo anche di Giuseppe De Robertis, Giacomo Devoto e Luigi Foscolo Benedetto.

Dal 1945 al 1960 insegnò materie letterarie in varie scuole secondarie della provincia di Pisa: quest’esperienza fu da lui sempre considerata altamente formativa sia dal punto di vista culturale sia da quello umano. Dal 1960 al 1983 lavorò nella redazione della casa editrice La Nuova Italia di Firenze.

Si occupò di critica testuale e di lessicografia latina, con particolare riferimento ai poeti latini arcaici e ai commentatori antichi di Virgilio. Una scelta dei saggi più significativi è raccolta nei volumi Contributi di filologia e di storia della lingua latina (Ateneo e Bizzarri, Roma 1978), Per la storia della filologia virgiliana antica (Salerno editore, Roma 1986) e Nuovi contributi di filologia e storia della lingua latina (Pàtron, Bologna 1994). Oltre a moltissimi saggi e interventi sulle riviste specializzate, pubblicò un’edizione del De divinatione di Cicerone (Garzanti, Milano 1988) da lui definita "divulgativa", che si segnala per un’ampia e rilevantissima introduzione di taglio filosofico. Nonostante la loro destinazione scolastica, vanno segnalati anche il limpido manualetto Nozioni elementari di prosodia e di metrica latina per la scuola media (D’Anna, Messina-Firenze 1953) e un corso di latino per il biennio delle medie superiori scritto in collaborazione con A. Pasini, De lingua latina (Liviana, Padova 1990). Nel saggio Il lapsus freudiano: psicoanalisi e critica testuale (La Nuova Italia, Firenze 1974), usando gli strumenti e il metodo della critica testuale, discusse la validità dell’interpretazione freudiana dei lapsus. Di Freud tornò a occuparsi nel volume La "fobia romana" e altri scritti su Freud e Meringer (Ets, Pisa 1992).

Un altro campo dei suoi studi fu la storia della filologia classica. Dopo La filologia di Giacomo Leopardi (Le Monnier, Firenze 1955; nuova ed. riveduta, Laterza, Roma-Bari 1977) pubblicò La genesi del metodo del Lachmann (Le Monnier, Firenze 1963; nuova ed. riveduta, Liviana, Padova 1981). In collaborazione con Giuseppe Pacella curò un’edizione degli Scritti filologici di Leopardi (Le Monnier, Firenze 1969).

Dalla metà degli anni ’50 rivolse il suo interesse anche alla storia della cultura ottocentesca. In Classicismo e Illuminismo nell’Ottocento italiano (Nistri-Lischi, Pisa 1965; nuova ed. accresciuta, ivi 1969) raccolse saggi sulla figura intellettuale di Pietro Giordani, sul pensiero di Leopardi, sulle teorie etnografiche e linguistiche di Carlo Cattaneo, sulla posizione antimanzoniana di Graziadio Isaia Ascoli riguardo alla questione della lingua. Riprese e ampliò questi temi in Aspetti e figure della cultura ottocentesca (Nistri-Lischi, Pisa 1980) e in Nuovi studi sul nostro Ottocento (ivi 1995). Nel libro Il socialismo di Edmondo De Amicis. Lettura del "Primo maggio" (Bertani, Verona 1983) esaminò, rivalutandole, le idee politiche e sociali di De Amicis. Si occupò inoltre di storia della linguistica ottocentesca. Per "i grandi libri Garzanti" tradusse La fortuna dei Rougon (Milano 1992) e La conquista di Plassans (ivi 1993) di Emile Zola.

Militante di base prima del Psi e poi del Psiup, partecipò al dibattito ideologico e politico nella cultura marxista italiana con saggi e articoli apparsi su "Quaderni piacentini" e altre riviste della nuova sinistra: tra essi spiccano quelli raccolti in Sul materialismo (Nistri-Lischi, Pisa 1970; nuova ed. accresciuta, ivi 1975; Terza edizione riveduta e ampliata, con un’Introduzione dal titolo Venti anni dopo, Unicopli, Milano 1997) e in Antileopardiani e neomoderati nella sinistra italiana (Ets, Pisa 1982; ristampa corretta, ivi 1985). Va infine ricordata la sua edizione (traduzione, introduzione, note, bibliografia) di un classico del materialismo settecentesco: Paul Thiry d’Holbach, Il buon senso (Garzanti, Milano 1985).

Fu socio corrispondente della British Academy e dell’Accademia dei Lincei, socio effettivo dell’Accademia dell’Arcadia e dell’Accademia fiorentina "La Colombaria".

problemi di scuola, di filosofia e altro, in memoria

Una Città n° 92 / 2001 Febbraio

Articolo di

SEBASTIANO TIMPANARO - SCHEDA BIO-BIBLIOGRAFICA

Sebastiano Timpanaro

Archivio

"Ucraina è ucraina!"

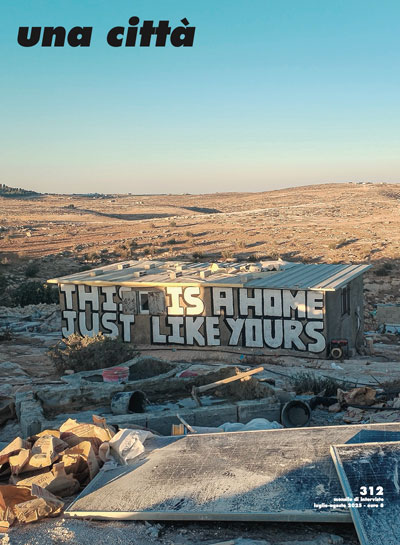

Una Città n° 312 / 2025 luglio-agosto

Realizzata da Barbara Bertoncin, Bettina Foa

Realizzata da Barbara Bertoncin, Bettina Foa

Anna Zafesova, giornalista, sovietologa, traduttrice e scrittrice, è stata corrispondente da Mosca per il quotidiano “La Stampa”, di cui è tuttora editorialista. Il libro di cui si parla nell’intervista è Russia, l&r...

Leggi di più

NOI NIPOTI...

Una Città n° 312 / 2025 luglio-agosto

Sameeha Hureini, giovane palestinese, è impegnata nel movimento nonviolento Youth Of Sumud (Gioventù della Perseveranza), vive ad At-Tucani nell’area di Masafer Yatta, in Cisgiordania.

Sono una giovane attivista del villaggio di At-...

Leggi di più

NEL GRUPPO PUOI ANCHE PIANGERE

Una Città n° 312 / 2025 luglio-agosto

Realizzata da Barbara Bertoncin

Realizzata da Barbara Bertoncin

Antonella Cornale è presidente dell’Associazione Midori, fondata nel 2015 da genitori e famiglie di persone con disturbi della nutrizione e della alimentazione. Oggi opera principalmente nel territorio di Vicenza e della sua provincia.

...

Leggi di più

ONE MORE CUP OF COFFEE...

Una Città n° 312 / 2025 luglio-agosto

Realizzata da Simone Zoppellaro

Realizzata da Simone Zoppellaro

Andrea Oskari Rossini è giornalista della Rai Tgr Veneto e collabora con il programma televisivo “EstOvest”. È stato corrispondente di Osservatorio Balcani e Caucaso da Sarajevo, realizzando molti reportage e documentari. È...

Leggi di più

UNA FEDE CONCRETA

Una Città n° 312 / 2025 luglio-agosto

Realizzata da Gianni Saporetti

Realizzata da Gianni Saporetti

Benito Fusco è frate servita e sacerdote. Vive a Bologna. L’intervista è stata fatta prima della morte di papa Francesco.

Partiamo dalla tua decisione di farti frate: quando e come è successa?

C’è un fatto stori...

Leggi di più