One more cup of coffee...

in memoria

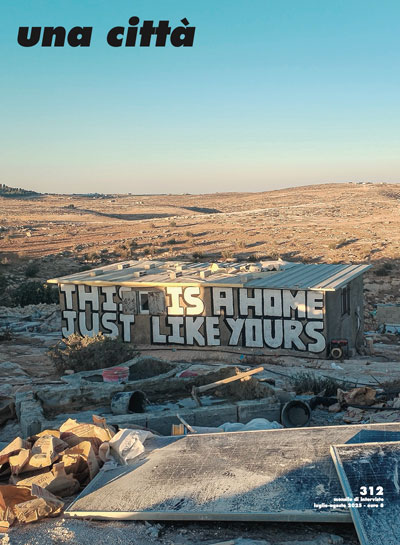

Una Città n° 312 / 2025 luglio-agosto

Intervista a Andrea Oksari Rossini

Realizzata da Simone Zoppellaro

ONE MORE CUP OF COFFEE...

L’esperienza della guerra in Bosnia Erzegovina , l’impegno, anche personale, con i profughi, sempre però mantenendo uno sguardo lucido e disincantato anche sugli errori, la carica ideologica e i fallimenti degli interventi umanitari; la polemica sui buoni, a cui pure non si sottraeva; il viaggio in Karabakh, la passione per le lingue, ma soprattutto per le vite delle persone e per la complessità; un ricordo di Luca Rastello. Intervista ad Andrea Oskari Rossini.

Andrea Oskari Rossini è giornalista della Rai Tgr Veneto e collabora con il programma televisivo “EstOvest”. È stato corrispondente di Osservatorio Balcani e Caucaso da Sarajevo, realizzando molti reportage e documentari. È vincitore del Premio Luchetta tv nel 2018 per il servizio “Orfani di pace”, e del Premio Enzo Baldoni 2009 per il reportage “Morte di uno sminatore”. Con lui abbiamo ricordato Luca Rastello, scrittore e giornalista torinese, a dieci anni dalla scomparsa, avvenuta il 6 luglio 2015.

Volevo partire dalla ex Jugoslavia. Rileggendo La guerra in casa del 1998, colpiscono le tante storie positive e negative di questo ritratto molto ampio che Rastello fa sui due lati dell’Adriatico. Partirei da una citazione: “L’ideologia umanitaria ha fornito spesso un avallo alla confusione fra carnefici e vittime. Senza togliere valore al coraggio di tanti e alle migliaia di vite salvate dalle carovane bianche, sarebbe forse onesto e utile aprire una futura analisi dell’intervento umanitario in Jugoslavia con la categoria del fallimento”. E ancora, poco dopo: “L’azione umanitaria acquista, credo, tanto più valore quanto più si sgancia dall’ideologia umanitaria, da quell’immaginario nutrito di carità e supplenza che non riconosce la dignità e la responsabilità delle vittime”. Che cosa c’è dietro questa pagina molto densa e quel libro?

La prima cosa che vorrei dire parlando di Luca Rastello è che ho attraversato molti dei luoghi che lui ha attraversato, ci siamo incrociati, abbiamo passato tanto tempo insieme in tanti viaggi, però non posso dire di essere uno che lo conoscesse bene. L’ho incontrato la prima volta in Bosnia Erzegovina, in un villaggio dove erano arrivate migliaia di donne provenienti da Srebrenica e che erano sopravvissute al genocidio. Erano state mandate lì dopo il settembre del 1995, in un villaggio nella Bosnia centrale che si chiama Vozuca, che prima della guerra era abitato sia da serbi che da musulmani. Nel settembre del 1995 l’esercito bosniaco aveva vinto su quel fronte, i serbi erano stati allontanati, erano fuggiti, e le donne sopravvissute al genocidio che erano a Tuzla e in altre città avevano potuto andare a Vozuca dove sono restate per anni, nelle case dei serbi.

Quando l’ho conosciuto, vivevo lì da un po’ di tempo, in un paese vicino, a Zavidovici. Mi aveva colpito la conoscenza profonda che aveva Luca di tutta la vicenda, i dettagli della guerra bosniaca e lui -per rispondere alla tua domanda- aveva chiara una cosa che non tutti avevano chiara in quegli anni, cioè che non ci sono situazioni di bianco e nero all’interno di una guerra, non ci sono popoli colpevoli e popoli vittime, ci sono persone con nome e cognome che sono criminali di guerra e poi ci sono centinaia di migliaia di vittime, che erano quelle che lo interessavano di più sia da un punto di vista umano che giornalistico e del reportage. Lui portava questo tipo di approfondimento, questo scavo, e lo rivolgeva anche a quelli che facevano aiuto umanitario: non li rappresentava come buoni, cercava di capire anche gli errori, i limiti del movimento di solidarietà -penso la frase fosse riferita a questo.

Un’altra parte importante nel libro è quella dedicata al Comitato di accoglienza profughi ex Jugoslavia di Torino. Leggiamo, fra l’altro, nella nota editoriale di un altro volume, che Rastello ha salvato centinaia di persone aiutandole a fuggire e a ricollocarsi in Italia. La guerra in casa si chiama così anche perché racconta di una solidarietà fatta in prima persona dai tanti che accolsero queste persone anche nelle loro case. Che cosa ci puoi dire di questa pagina fondamentale non solo della vita di Rastello, ma anche della storia europea?

Luca si era impegnato in prima persona con i viaggi, con i convogli umanitari e anche con l’accoglienza dei profughi come in quegli anni è avvenuto in tutta Italia. C’erano questi comitati di solidarietà con l’ex Jugoslavia che si formavano spontaneamente in molte città. Noi apparteniamo alla stessa generazione: nati negli anni Sessanta, per noi la guerra, la dissoluzione dell’ex Jugoslavia ha rappresentato uno shock.

Eravamo cresciuti in una situazione di pace -anche se sotto la minaccia di uno scontro atomico tra le superpotenze- e poi è arrivata la guerra, vicinissima, una guerra di trincea, come quella che ci hanno raccontato i nostri padri, i nostri nonni. Luca era una di queste decine di migliaia di persone che in Italia hanno dato vita a questi comitati in cui veniva praticato il pacifismo concreto, per riprendere una categoria coniata in quegli anni da Alex Langer, non il pacifismo ideologico, quello dei benpensanti, ma il pacifismo di quelli che cercavano di aiutare le vittime della guerra, tirandole fuori dal conflitto, portando aiuti umanitari o accogliendole a casa loro, come ha fatto Luca. Io l’ho incontrato in questi contesti dopo la fine della guerra, sempre come parte di questo movimento. Questa è una particolarità di Luca, nel senso che per me è un grande scrittore, ha grandissime qualità come narratore, come anche dal punto di vista del rigore giornalistico, però lui stava sempre in mezzo alle situazioni e da quelle traeva informazioni. Non scindeva i vari aspetti della sua personalità: queste caratteristiche concorrevano a un impegno che era insieme umanitario, giornalistico e letterario.

Questo punto emerge anche per me da lettore, ed era una cosa abbastanza tipica di quegli anni: quel nodo molto forte fra impegno personale e politico. Sempre ne La guerra in casa, emerge una lunga analisi, molto sofferta, del genocidio di Srebrenica. Che cosa ha rappresentato Srebrenica per Rastello e anche per il movimento in quegli anni? Fra l’altro lui si sofferma sulle responsabilità dell’Europa e della comunità internazionale, oltre a quelle locali, per quanto riguarda questo genocidio.

Lui conosceva dei sopravvissuti, perché ne La guerra in casa parla di queste ragazze che avevano informazioni da dentro l’assedio, che raccontavano come era stato, come era nata l’enclave di Srebrenica e poi com’era caduta. Srebrenica -di cui ora ricorre il trentesimo anniversario- è stata un grande tradimento delle Nazioni Unite, non so se in particolare dell’Europa, sicuramente dell’Onu, perché era una enclave protetta che non è stata difesa. Si proteggeva in qualche modo da sola, perché le caratteristiche del territorio avevano fatto in modo che i musulmani che erano convogliati a Srebrenica nei primi mesi dell’attacco da parte delle nazionalisti serbi erano riusciti a costruire delle linee di difesa molto efficaci, poi a un certo punto le Nazioni Unite le hanno fatte smantellare promettendo un intervento aereo della Nato a difesa dell’enclave che non è mai avvenuto.

Quindi sono entrati i serbi e nei giorni successivi c’è stato il genocidio di oltre ottomila persone. Questi fatti ora hanno anche la dignità della verità giudiziaria, perché Srebrenica è stato riconosciuto come genocidio da diverse istanze giuridiche internazionali, sia della Corte Internazionale di Giustizia nel 2007, ma anche dal Tribunale Penale internazionale per la ex Jugoslavia che ha confermato l’accusa di genocidio in diversi processi contro la leadership serbo-bosniaca politica e militare, ma anche contro gli ufficiali dell’esercito serbo-bosniaco; ebbene, tutto questo negli anni Novanta, subito dopo Srebrenica, non era così chiaro, c’era tantissima disinformazione e un atteggiamento molto ideologico da parte della stampa italiana in particolare.

La verità era mascherata da una nebbia in cui non si capiva bene quali fossero le responsabilità, quali fossero le dimensioni di ciò che era successo nei giorni successivi alla caduta dell’enclave, e su tutto questo si ergeva il lavoro di Luca Rastello che aveva una lucidità impressionante. Già subito in quegli anni, lui sapeva quello che era successo e lo diceva; e, in questo senso, quel libro, La guerra in casa, per la mia generazione è stato importantissimo.

Mi hai raccontato di un viaggio che avevate fatto nel Caucaso insieme. In quegli anni c’è un’altra guerra che in Italia, e non solo, non interessava quasi nessuno, che è quella del Karabakh, che non arriva a un genocidio, ma a una serie di pulizie etniche tra gli anni Novanta e l’epoca più recente, da entrambe le parti. Eravate andati insieme ad Aghdam, la città che era stata rasa al suolo dagli armeni. Puoi parlarci di questo viaggio?

Luca conosceva molto bene il Karabakh. Ci siamo stati insieme: per arrivarci avevamo percorso quello che allora era il corridoio di Lachin; eravamo passati da Shushi e poi eravamo andati a Stepanakert. A quel punto Luca aveva detto che dovevamo andare più avanti per capire meglio. Voleva andare ad Aghdam, però non si poteva perché c’erano dei checkpoint; l’unica strada era bloccata e per motivi di sicurezza non si poteva procedere. Non so come, conosceva una strada secondaria. Una volta arrivati, Aghdam ci ha fatto una grande impressione perché era una città allora completamente rasa al suolo e si vedeva a occhi nudi la linea del fronte con l’esercito azero più avanti. Quel viaggio mi ha fatto capire alcune caratteristiche del suo modo di viaggiare e di lavorare. Lui cercava sempre di stare molto vicino alla popolazione locale. Non so se ti ho raccontato questo episodio: cercavamo un posto dove dormire a Stepanakert e non si riusciva a trovarlo perché ovviamente non c’erano alberghi. A un tratto Luca torna tutto contento perché aveva trovato un pollaio -una baracca con delle galline e un paio di letti- da questo contadino presso cui potevamo stare; era felice come se avesse trovato un albergo a cinque stelle perché gli permetteva di stare insieme a questa famiglia armena, di entrare nella loro vita, e quindi di avere una prospettiva dall’interno rispetto a quello che succedeva.

Luca aveva anche un’altra capacità: lui era partito con lo studio del ceco, per motivi letterari, ma era in grado di comunicare in tutte le lingue slave, e lì ovviamente usavamo il russo, lui con un discreto successo. Aveva anche questa qualità, oltre a un’innata predisposizione al contatto umano.

Nel 2014 esce I buoni, un romanzo straordinario, ma anche assai controverso a causa del suo contenuto critico verso il mondo delle ong e del terzo settore. Dopo l’uscita del romanzo ci fu un dibattito molto aspro.

Luca non aveva nessun problema a esercitare il diritto di critica anche nei confronti di figure considerate come dei santini -però sempre con il rigore dell’analisi giornalistica, e in quel caso con il registro del romanzo- per far capire che il mondo è sempre molto più complesso di come viene raccontato, e direi che questa intransigenza la rivolgeva anche nei suoi confronti.

Una volta mi aveva parlato di come aveva iniziato a salvare la gente, i profughi, ad aiutare le vittime delle guerre in ex Jugoslavia; era stato assolutamente casuale: la cosa era nata in modo fortuito, non perché insomma lui fosse un buono, ma perché era successo così e poi, ovviamente, lui aveva proseguito con impegno.

Un altro romanzo importante e a esso precedente, è Piove all’insù del 2006, che racconta gli anni Settanta, che lui ha vissuto molto giovane, da minorenne. Nello spirito corrosivo, chirurgico e spietato di Rastello, forse c’è qualcosa del ‘77, di questo movimento difficile da inquadrare, di cui è rimasto meno rispetto al ‘68, almeno come eredità istituzionale, ma dove c’era un grande potenziale creativo e anche un’energia che si trova nelle sue pagine.

Piove all’insù secondo me è il suo grande romanzo. All’epoca, già conoscevo Luca, era mio amico, ci vedevamo, ci capitava di viaggiare insieme, ma non avevo ancora capito che scrittore fosse. Quando l’ho letto, ho capito che era a livello di Fenoglio, di Pavese, cioè dei grandi scrittori piemontesi che avevo letto da adolescente.

So che ci ha lavorato a lungo, che ha fatto tante stesure; mi ha anche detto che il titolo che avrebbe voluto dargli non era Piove all’insù, che è uscito da una mediazione con l’editore Bollati Boringhieri, ma “One More Cup of Coffee”. Lui voleva chiamarlo così, da una canzone di Bob Dylan che gli piaceva molto. Amava la musica, ci confrontavamo molto anche su questo: avevamo alcuni miti in comune. “One More Cup of Coffee” era proprio tipico di Luca: quella canzone il cui ritornello suona “One more cup of coffee for the road / One more cup of coffee ‘fore I go / To the valley below” mi viene spesso in mente quando ripenso a Luca. Rappresentava il suo atteggiamento: andare sempre più in là, mettersi sempre in strada.

Lui era un viaggiatore instancabile, senza tregua. Era un lettore vorace, ma era anche un viaggiatore vorace, perfino quando ha cominciato a stare male per il cancro. Quando sono stato nel Caucaso con lui, già non stava bene, ma non ha pensato fosse un limite alla volontà di viaggiare.

Piove all’insù è anche uno dei pochissimi romanzi che l’Italia ha prodotto sul ’77, mentre siamo pieni di agiografie, riflessioni e saggi sul ’68. Lui si era concentrato sul ’77. Era un adolescente, però l’ha visto, l’ha conosciuto, e mi ha parlato molto anche del ’77 torinese. Certo, quello era un movimento, una ribellione molto più disperata rispetto al ’68, una generazione che è diventata presto istituzione e lo è restata per decenni.

Volevo leggere un altro piccolo brano, tratto dalla Lettera alle pulci piccole in forma di testamento, scritta poco prima di morire, nel 2015, e pubblicata nel libro Dopodomani non ci sarà: “Se c’è un augurio che posso farvi, allora, è di non cadere mai nella trappola della rassegnazione e dell’accettazione: quasi sempre quella che si presenta come ‘la vita com’è’, secondo un’espressione cara ai realisti (gente che in segreto ama la schiavitù), è una truffa. Si può uscire, scartare, fare ancora un giro, poi sorprendersi di come era facile e possibile quello che sembrava impedito dalla logica ferrea di un mondo che ci mettiamo addosso come una prigione ed è invece solo fantasia, malata fantasia che si spaccia per realtà.” Com’era Luca come persona?

I suoi amici torinesi, i compagni di liceo, persone che hanno vissuto la sua crescita, la sua educazione, potrebbero rispondere meglio di me. Io l’ho conosciuto solo in una fase, diciamo dalla Jugoslavia in avanti, e poi è stato il direttore della testata per la quale ho lavorato, Osservatorio Balcani: non credo di poter dire niente di particolarmente originale su di lui come persona. Ma, tra le opere che hai citato, mi permetto di aggiungerne una che secondo me è molto attuale, che è un altro libro, La frontiera addosso. È una delle cose che più ci parla del tempo in cui ci troviamo. Quando ho visto l’atteggiamento dell’America di Trump nei confronti dei migranti, la caccia dei migranti nelle città, i raid dell’Ice, le deportazioni, mi è tornato in mente questo libro che Luca ha pubblicato nel 2010, in cui è usata anche questa espressione, la “frontiera addosso” per descrivere la fortezza Europa, la prigione Europa, i viaggi disperati dei migranti che cercano di raggiungere il nostro continente per sfuggire dalla guerra, dalla povertà, e quanto l’Europa non sta facendo quando non cerca addirittura di respingerli. Lui ha creato questa espressione per dire che la frontiera è il luogo più pericoloso per loro, ma anche una volta superato, resta sempre questa paura, questo rischio terribile: anche se credi di avercela fatta -sei a Los Angeles magari, hai il tuo lavoro, una casa, la tua famiglia- arrivano gli agenti dell’immigrazione e ti deportano in una prigione salvadoregna, nei buchi neri di Bukele, o in altri luoghi a Guantanamo, pieni di violazione dei diritti umani.

La frontiera addosso, quello che lui ha scritto quindici anni fa, è la situazione che sta vivendo adesso l’America.

A luglio c’è stato il decennale della sua morte. Sono stati ristampati alcuni suoi libri, però Rastello viene citato, non dico di rado, però non di frequente come ci si attenderebbe, data l’attualità e anche la qualità e la varietà dei lavori che ha pubblicato durante la sua vita.

È vero che Luca non ha sfondato nel panorama editoriale italiano, però all’interno di alcuni circoli il discorso è diverso. Ricordo, ad esempio, che il suo primo libro, La guerra in casa, era introvabile: non c’erano abbastanza copie. Ma non ha avuto la fortuna di comunicare con il grande pubblico. Sicuramente lui non ti dava una verità semplice, presentata su un piatto cotto e mangiato. È un autore che porta all’approfondimento, anche scomodo, perché alcune cose che ha scritto gli hanno alienato la simpatia di molti, che poi erano i destinatari del suo lavoro, perché le critiche che ha fatto al terzo settore le ha fatte facendone parte e partecipando dall’interno.

A differenza di una sinistra caratterizzata da una sorta di superiorità morale ostentata, Rastello è una figura che dall’interno delle diverse realtà vissute, invece, critica sempre anche se stesso. Persino nella lettera che citavo prima, nei testi più intimi, c’è sempre questo guardarsi dall’esterno, rimettersi in discussione e, come diceva lui, cercare di fare un passo oltre.

Sì, è così. Se pensiamo alla guerra in ex Jugoslavia, che è stato il primo banco di prova per lui, se rileggi il suo lavoro, non è che ti fornisca delle risposte semplici. Il grande pubblico ancora adesso si chiede di chi è stata la colpa: dei serbi, dei croati o dei musulmani? Lui non la metteva così, lui ti faceva vedere cosa è successo alle vittime, cosa è successo in quel posto, in quel momento, chi si è comportato come e per quali ragioni, ma non ti presentava delle risposte preconfezionate. Per leggere Luca Rastello, devi essere disposto a fare un percorso di questo tipo, e questo vale sia per il lavoro sulla politica internazionale, sul terzo settore, ma anche sulle migrazioni e la società italiana; ha scritto pure Io sono il mercato, sulla criminalità e le sue connessioni con vari livelli della società italiana; sono tutte letture complicate, molto interessanti per chi vuole capire, ma bisogna chiedersi quanta gente abbia voglia di capire oggi. Siamo in una fase dominata da una comunicazione molto rapida e binaria. Luca non era sicuramente binario: non c’è il bene da una parte e il male dall’altra, e così tutto è risolto. No, devi studiare, camminare, devi far parte, devi compiere alcuni passaggi per capire di più. E comunque dopo arriverà sempre il punto in cui anche questa stessa categoria del giudizio -il buono, il cattivo- risulterà totalmente inadeguata.

(a cura di Simone Zoppellaro)

Volevo partire dalla ex Jugoslavia. Rileggendo La guerra in casa del 1998, colpiscono le tante storie positive e negative di questo ritratto molto ampio che Rastello fa sui due lati dell’Adriatico. Partirei da una citazione: “L’ideologia umanitaria ha fornito spesso un avallo alla confusione fra carnefici e vittime. Senza togliere valore al coraggio di tanti e alle migliaia di vite salvate dalle carovane bianche, sarebbe forse onesto e utile aprire una futura analisi dell’intervento umanitario in Jugoslavia con la categoria del fallimento”. E ancora, poco dopo: “L’azione umanitaria acquista, credo, tanto più valore quanto più si sgancia dall’ideologia umanitaria, da quell’immaginario nutrito di carità e supplenza che non riconosce la dignità e la responsabilità delle vittime”. Che cosa c’è dietro questa pagina molto densa e quel libro?

La prima cosa che vorrei dire parlando di Luca Rastello è che ho attraversato molti dei luoghi che lui ha attraversato, ci siamo incrociati, abbiamo passato tanto tempo insieme in tanti viaggi, però non posso dire di essere uno che lo conoscesse bene. L’ho incontrato la prima volta in Bosnia Erzegovina, in un villaggio dove erano arrivate migliaia di donne provenienti da Srebrenica e che erano sopravvissute al genocidio. Erano state mandate lì dopo il settembre del 1995, in un villaggio nella Bosnia centrale che si chiama Vozuca, che prima della guerra era abitato sia da serbi che da musulmani. Nel settembre del 1995 l’esercito bosniaco aveva vinto su quel fronte, i serbi erano stati allontanati, erano fuggiti, e le donne sopravvissute al genocidio che erano a Tuzla e in altre città avevano potuto andare a Vozuca dove sono restate per anni, nelle case dei serbi.

Quando l’ho conosciuto, vivevo lì da un po’ di tempo, in un paese vicino, a Zavidovici. Mi aveva colpito la conoscenza profonda che aveva Luca di tutta la vicenda, i dettagli della guerra bosniaca e lui -per rispondere alla tua domanda- aveva chiara una cosa che non tutti avevano chiara in quegli anni, cioè che non ci sono situazioni di bianco e nero all’interno di una guerra, non ci sono popoli colpevoli e popoli vittime, ci sono persone con nome e cognome che sono criminali di guerra e poi ci sono centinaia di migliaia di vittime, che erano quelle che lo interessavano di più sia da un punto di vista umano che giornalistico e del reportage. Lui portava questo tipo di approfondimento, questo scavo, e lo rivolgeva anche a quelli che facevano aiuto umanitario: non li rappresentava come buoni, cercava di capire anche gli errori, i limiti del movimento di solidarietà -penso la frase fosse riferita a questo.

Un’altra parte importante nel libro è quella dedicata al Comitato di accoglienza profughi ex Jugoslavia di Torino. Leggiamo, fra l’altro, nella nota editoriale di un altro volume, che Rastello ha salvato centinaia di persone aiutandole a fuggire e a ricollocarsi in Italia. La guerra in casa si chiama così anche perché racconta di una solidarietà fatta in prima persona dai tanti che accolsero queste persone anche nelle loro case. Che cosa ci puoi dire di questa pagina fondamentale non solo della vita di Rastello, ma anche della storia europea?

Luca si era impegnato in prima persona con i viaggi, con i convogli umanitari e anche con l’accoglienza dei profughi come in quegli anni è avvenuto in tutta Italia. C’erano questi comitati di solidarietà con l’ex Jugoslavia che si formavano spontaneamente in molte città. Noi apparteniamo alla stessa generazione: nati negli anni Sessanta, per noi la guerra, la dissoluzione dell’ex Jugoslavia ha rappresentato uno shock.

Eravamo cresciuti in una situazione di pace -anche se sotto la minaccia di uno scontro atomico tra le superpotenze- e poi è arrivata la guerra, vicinissima, una guerra di trincea, come quella che ci hanno raccontato i nostri padri, i nostri nonni. Luca era una di queste decine di migliaia di persone che in Italia hanno dato vita a questi comitati in cui veniva praticato il pacifismo concreto, per riprendere una categoria coniata in quegli anni da Alex Langer, non il pacifismo ideologico, quello dei benpensanti, ma il pacifismo di quelli che cercavano di aiutare le vittime della guerra, tirandole fuori dal conflitto, portando aiuti umanitari o accogliendole a casa loro, come ha fatto Luca. Io l’ho incontrato in questi contesti dopo la fine della guerra, sempre come parte di questo movimento. Questa è una particolarità di Luca, nel senso che per me è un grande scrittore, ha grandissime qualità come narratore, come anche dal punto di vista del rigore giornalistico, però lui stava sempre in mezzo alle situazioni e da quelle traeva informazioni. Non scindeva i vari aspetti della sua personalità: queste caratteristiche concorrevano a un impegno che era insieme umanitario, giornalistico e letterario.

Questo punto emerge anche per me da lettore, ed era una cosa abbastanza tipica di quegli anni: quel nodo molto forte fra impegno personale e politico. Sempre ne La guerra in casa, emerge una lunga analisi, molto sofferta, del genocidio di Srebrenica. Che cosa ha rappresentato Srebrenica per Rastello e anche per il movimento in quegli anni? Fra l’altro lui si sofferma sulle responsabilità dell’Europa e della comunità internazionale, oltre a quelle locali, per quanto riguarda questo genocidio.

Lui conosceva dei sopravvissuti, perché ne La guerra in casa parla di queste ragazze che avevano informazioni da dentro l’assedio, che raccontavano come era stato, come era nata l’enclave di Srebrenica e poi com’era caduta. Srebrenica -di cui ora ricorre il trentesimo anniversario- è stata un grande tradimento delle Nazioni Unite, non so se in particolare dell’Europa, sicuramente dell’Onu, perché era una enclave protetta che non è stata difesa. Si proteggeva in qualche modo da sola, perché le caratteristiche del territorio avevano fatto in modo che i musulmani che erano convogliati a Srebrenica nei primi mesi dell’attacco da parte delle nazionalisti serbi erano riusciti a costruire delle linee di difesa molto efficaci, poi a un certo punto le Nazioni Unite le hanno fatte smantellare promettendo un intervento aereo della Nato a difesa dell’enclave che non è mai avvenuto.

Quindi sono entrati i serbi e nei giorni successivi c’è stato il genocidio di oltre ottomila persone. Questi fatti ora hanno anche la dignità della verità giudiziaria, perché Srebrenica è stato riconosciuto come genocidio da diverse istanze giuridiche internazionali, sia della Corte Internazionale di Giustizia nel 2007, ma anche dal Tribunale Penale internazionale per la ex Jugoslavia che ha confermato l’accusa di genocidio in diversi processi contro la leadership serbo-bosniaca politica e militare, ma anche contro gli ufficiali dell’esercito serbo-bosniaco; ebbene, tutto questo negli anni Novanta, subito dopo Srebrenica, non era così chiaro, c’era tantissima disinformazione e un atteggiamento molto ideologico da parte della stampa italiana in particolare.

La verità era mascherata da una nebbia in cui non si capiva bene quali fossero le responsabilità, quali fossero le dimensioni di ciò che era successo nei giorni successivi alla caduta dell’enclave, e su tutto questo si ergeva il lavoro di Luca Rastello che aveva una lucidità impressionante. Già subito in quegli anni, lui sapeva quello che era successo e lo diceva; e, in questo senso, quel libro, La guerra in casa, per la mia generazione è stato importantissimo.

Mi hai raccontato di un viaggio che avevate fatto nel Caucaso insieme. In quegli anni c’è un’altra guerra che in Italia, e non solo, non interessava quasi nessuno, che è quella del Karabakh, che non arriva a un genocidio, ma a una serie di pulizie etniche tra gli anni Novanta e l’epoca più recente, da entrambe le parti. Eravate andati insieme ad Aghdam, la città che era stata rasa al suolo dagli armeni. Puoi parlarci di questo viaggio?

Luca conosceva molto bene il Karabakh. Ci siamo stati insieme: per arrivarci avevamo percorso quello che allora era il corridoio di Lachin; eravamo passati da Shushi e poi eravamo andati a Stepanakert. A quel punto Luca aveva detto che dovevamo andare più avanti per capire meglio. Voleva andare ad Aghdam, però non si poteva perché c’erano dei checkpoint; l’unica strada era bloccata e per motivi di sicurezza non si poteva procedere. Non so come, conosceva una strada secondaria. Una volta arrivati, Aghdam ci ha fatto una grande impressione perché era una città allora completamente rasa al suolo e si vedeva a occhi nudi la linea del fronte con l’esercito azero più avanti. Quel viaggio mi ha fatto capire alcune caratteristiche del suo modo di viaggiare e di lavorare. Lui cercava sempre di stare molto vicino alla popolazione locale. Non so se ti ho raccontato questo episodio: cercavamo un posto dove dormire a Stepanakert e non si riusciva a trovarlo perché ovviamente non c’erano alberghi. A un tratto Luca torna tutto contento perché aveva trovato un pollaio -una baracca con delle galline e un paio di letti- da questo contadino presso cui potevamo stare; era felice come se avesse trovato un albergo a cinque stelle perché gli permetteva di stare insieme a questa famiglia armena, di entrare nella loro vita, e quindi di avere una prospettiva dall’interno rispetto a quello che succedeva.

Luca aveva anche un’altra capacità: lui era partito con lo studio del ceco, per motivi letterari, ma era in grado di comunicare in tutte le lingue slave, e lì ovviamente usavamo il russo, lui con un discreto successo. Aveva anche questa qualità, oltre a un’innata predisposizione al contatto umano.

Nel 2014 esce I buoni, un romanzo straordinario, ma anche assai controverso a causa del suo contenuto critico verso il mondo delle ong e del terzo settore. Dopo l’uscita del romanzo ci fu un dibattito molto aspro.

Luca non aveva nessun problema a esercitare il diritto di critica anche nei confronti di figure considerate come dei santini -però sempre con il rigore dell’analisi giornalistica, e in quel caso con il registro del romanzo- per far capire che il mondo è sempre molto più complesso di come viene raccontato, e direi che questa intransigenza la rivolgeva anche nei suoi confronti.

Una volta mi aveva parlato di come aveva iniziato a salvare la gente, i profughi, ad aiutare le vittime delle guerre in ex Jugoslavia; era stato assolutamente casuale: la cosa era nata in modo fortuito, non perché insomma lui fosse un buono, ma perché era successo così e poi, ovviamente, lui aveva proseguito con impegno.

Un altro romanzo importante e a esso precedente, è Piove all’insù del 2006, che racconta gli anni Settanta, che lui ha vissuto molto giovane, da minorenne. Nello spirito corrosivo, chirurgico e spietato di Rastello, forse c’è qualcosa del ‘77, di questo movimento difficile da inquadrare, di cui è rimasto meno rispetto al ‘68, almeno come eredità istituzionale, ma dove c’era un grande potenziale creativo e anche un’energia che si trova nelle sue pagine.

Piove all’insù secondo me è il suo grande romanzo. All’epoca, già conoscevo Luca, era mio amico, ci vedevamo, ci capitava di viaggiare insieme, ma non avevo ancora capito che scrittore fosse. Quando l’ho letto, ho capito che era a livello di Fenoglio, di Pavese, cioè dei grandi scrittori piemontesi che avevo letto da adolescente.

So che ci ha lavorato a lungo, che ha fatto tante stesure; mi ha anche detto che il titolo che avrebbe voluto dargli non era Piove all’insù, che è uscito da una mediazione con l’editore Bollati Boringhieri, ma “One More Cup of Coffee”. Lui voleva chiamarlo così, da una canzone di Bob Dylan che gli piaceva molto. Amava la musica, ci confrontavamo molto anche su questo: avevamo alcuni miti in comune. “One More Cup of Coffee” era proprio tipico di Luca: quella canzone il cui ritornello suona “One more cup of coffee for the road / One more cup of coffee ‘fore I go / To the valley below” mi viene spesso in mente quando ripenso a Luca. Rappresentava il suo atteggiamento: andare sempre più in là, mettersi sempre in strada.

Lui era un viaggiatore instancabile, senza tregua. Era un lettore vorace, ma era anche un viaggiatore vorace, perfino quando ha cominciato a stare male per il cancro. Quando sono stato nel Caucaso con lui, già non stava bene, ma non ha pensato fosse un limite alla volontà di viaggiare.

Piove all’insù è anche uno dei pochissimi romanzi che l’Italia ha prodotto sul ’77, mentre siamo pieni di agiografie, riflessioni e saggi sul ’68. Lui si era concentrato sul ’77. Era un adolescente, però l’ha visto, l’ha conosciuto, e mi ha parlato molto anche del ’77 torinese. Certo, quello era un movimento, una ribellione molto più disperata rispetto al ’68, una generazione che è diventata presto istituzione e lo è restata per decenni.

Volevo leggere un altro piccolo brano, tratto dalla Lettera alle pulci piccole in forma di testamento, scritta poco prima di morire, nel 2015, e pubblicata nel libro Dopodomani non ci sarà: “Se c’è un augurio che posso farvi, allora, è di non cadere mai nella trappola della rassegnazione e dell’accettazione: quasi sempre quella che si presenta come ‘la vita com’è’, secondo un’espressione cara ai realisti (gente che in segreto ama la schiavitù), è una truffa. Si può uscire, scartare, fare ancora un giro, poi sorprendersi di come era facile e possibile quello che sembrava impedito dalla logica ferrea di un mondo che ci mettiamo addosso come una prigione ed è invece solo fantasia, malata fantasia che si spaccia per realtà.” Com’era Luca come persona?

I suoi amici torinesi, i compagni di liceo, persone che hanno vissuto la sua crescita, la sua educazione, potrebbero rispondere meglio di me. Io l’ho conosciuto solo in una fase, diciamo dalla Jugoslavia in avanti, e poi è stato il direttore della testata per la quale ho lavorato, Osservatorio Balcani: non credo di poter dire niente di particolarmente originale su di lui come persona. Ma, tra le opere che hai citato, mi permetto di aggiungerne una che secondo me è molto attuale, che è un altro libro, La frontiera addosso. È una delle cose che più ci parla del tempo in cui ci troviamo. Quando ho visto l’atteggiamento dell’America di Trump nei confronti dei migranti, la caccia dei migranti nelle città, i raid dell’Ice, le deportazioni, mi è tornato in mente questo libro che Luca ha pubblicato nel 2010, in cui è usata anche questa espressione, la “frontiera addosso” per descrivere la fortezza Europa, la prigione Europa, i viaggi disperati dei migranti che cercano di raggiungere il nostro continente per sfuggire dalla guerra, dalla povertà, e quanto l’Europa non sta facendo quando non cerca addirittura di respingerli. Lui ha creato questa espressione per dire che la frontiera è il luogo più pericoloso per loro, ma anche una volta superato, resta sempre questa paura, questo rischio terribile: anche se credi di avercela fatta -sei a Los Angeles magari, hai il tuo lavoro, una casa, la tua famiglia- arrivano gli agenti dell’immigrazione e ti deportano in una prigione salvadoregna, nei buchi neri di Bukele, o in altri luoghi a Guantanamo, pieni di violazione dei diritti umani.

La frontiera addosso, quello che lui ha scritto quindici anni fa, è la situazione che sta vivendo adesso l’America.

A luglio c’è stato il decennale della sua morte. Sono stati ristampati alcuni suoi libri, però Rastello viene citato, non dico di rado, però non di frequente come ci si attenderebbe, data l’attualità e anche la qualità e la varietà dei lavori che ha pubblicato durante la sua vita.

È vero che Luca non ha sfondato nel panorama editoriale italiano, però all’interno di alcuni circoli il discorso è diverso. Ricordo, ad esempio, che il suo primo libro, La guerra in casa, era introvabile: non c’erano abbastanza copie. Ma non ha avuto la fortuna di comunicare con il grande pubblico. Sicuramente lui non ti dava una verità semplice, presentata su un piatto cotto e mangiato. È un autore che porta all’approfondimento, anche scomodo, perché alcune cose che ha scritto gli hanno alienato la simpatia di molti, che poi erano i destinatari del suo lavoro, perché le critiche che ha fatto al terzo settore le ha fatte facendone parte e partecipando dall’interno.

A differenza di una sinistra caratterizzata da una sorta di superiorità morale ostentata, Rastello è una figura che dall’interno delle diverse realtà vissute, invece, critica sempre anche se stesso. Persino nella lettera che citavo prima, nei testi più intimi, c’è sempre questo guardarsi dall’esterno, rimettersi in discussione e, come diceva lui, cercare di fare un passo oltre.

Sì, è così. Se pensiamo alla guerra in ex Jugoslavia, che è stato il primo banco di prova per lui, se rileggi il suo lavoro, non è che ti fornisca delle risposte semplici. Il grande pubblico ancora adesso si chiede di chi è stata la colpa: dei serbi, dei croati o dei musulmani? Lui non la metteva così, lui ti faceva vedere cosa è successo alle vittime, cosa è successo in quel posto, in quel momento, chi si è comportato come e per quali ragioni, ma non ti presentava delle risposte preconfezionate. Per leggere Luca Rastello, devi essere disposto a fare un percorso di questo tipo, e questo vale sia per il lavoro sulla politica internazionale, sul terzo settore, ma anche sulle migrazioni e la società italiana; ha scritto pure Io sono il mercato, sulla criminalità e le sue connessioni con vari livelli della società italiana; sono tutte letture complicate, molto interessanti per chi vuole capire, ma bisogna chiedersi quanta gente abbia voglia di capire oggi. Siamo in una fase dominata da una comunicazione molto rapida e binaria. Luca non era sicuramente binario: non c’è il bene da una parte e il male dall’altra, e così tutto è risolto. No, devi studiare, camminare, devi far parte, devi compiere alcuni passaggi per capire di più. E comunque dopo arriverà sempre il punto in cui anche questa stessa categoria del giudizio -il buono, il cattivo- risulterà totalmente inadeguata.

(a cura di Simone Zoppellaro)

Archivio

Quelle lapidi

Una Città n° 295 / 2023 settembre

Realizzata da Tonino Gardini

Realizzata da Tonino Gardini

Il 27 gennaio 2012, in occasione della Giornata della Memoria, è stato organizzato dal Comune di Forlì con la collaborazione, fra gli altri, dell’Università di Bologna e della Fondazione Lewin, un “pellegrinaggio” su...

Leggi di più

LA VISITA - YITZHAK RABIN

Una Città n° 314 / 2025 ottobre-novembre

“Siamo destinati a vivere insieme, sullo stesso suolo nella stessa terra. Noi, i soldati tornati dalla battaglia macchiati di sangue, noi che abbiamo visto i nostri parenti e amici uccisi davanti ai nostri occhi, noi che abbiamo partecipato ai loro ...

Leggi di più

LA MATTINA DEL 24 FEBBRAIO

Una Città n° 313 / 2025 settembre

Realizzata da Barbara Bertoncin, Bettina Foa

Realizzata da Barbara Bertoncin, Bettina Foa

Yaryna Grusha, autrice, traduttrice, insegna Lingua e letteratura ucraina alle Università di Milano e Bologna, fa parte del direttivo di Pen Ukraine. Ha curato la traduzione e pubblicazione del libro postumo della giornalista Victoria Amelina, Guar...

Leggi di più

Saluti dei parenti delle vittime delle stragi dell'aeroporto di Forlì, 25 settembre 2025

Una Città n° 313 / 2025 settembre

Jochen Schmidt, marito di Vera, figlia di Lissi Lewin

Cara Fondazione Alfred Lewin, cari amici, cara famiglia,

In adempimento al mio dovere e in ricordo di mia moglie Vera, scomparsa l’11 maggio, vorrei cogliere questa occasione speciale per...

Leggi di più

IL SUD DI DOLCI E LA FIAT DI PANZIERI

Una Città n° 287 / 2022 ottobre

Giovanni Mottura, nato a Torino nel 1937, è stato un militante politico ed un intellettuale ben conosciuto nella sinistra italiana. Impegnatosi già da studente nell’Unione socialista indipendente di Cucchi e Magnani, aderì pi&ug...

Leggi di più