Il 27 gennaio 2012, in occasione della Giornata della Memoria, è stato organizzato dal Comune di Forlì con la collaborazione, fra gli altri, dell’Università di Bologna e della Fondazione Lewin, un “pellegrinaggio” sui luoghi dell’eccidio di ebrei avvenuto a Forlì nel settembre del ’44. Ne parliamo con Rosanna Ambrogetti, Presidente della Fondazione che prende il nome da una delle vittime dell’eccidio, un giovane ebreo berlinese, e con Gianni Saporetti, della rivista “una città”.

Potete raccontare come siete venuti a conoscenza dell’eccidio di ebrei ed ebree avvenuto qui a Forlì nel settembre del ‘44?

Rosanna. è avvenuto nel ’91, per caso, per quel che ci riguarda. Dico per quel che ci riguarda perché il fatto invece era già venuto fuori da uno studio della professoressa Paola Saiani per l’Istituto storico della Resistenza, pubblicato nel bollettino dell’Istituto. Un giorno che eravamo andati all’Istituto per qualche motivo che adesso non ricordo, ci capitò tra le mani questo bollettino, lo aprimmo, e passandocelo di mano, restammo attoniti: una strage di ebrei era avvenuta a Forlì nel ’44. Diciotto ebrei fra cui sette donne, una madre con il figlio, un marito con la moglie e la figlia, intere famiglie. Rimanemmo molto colpiti, perché così come non lo sapevamo noi, pensammo che non lo sapesse quasi nessuno in città, e in effetti era così. Era una strage dimenticata. Qualche giorno dopo andammo al cimitero, perché nel bollettino c’era scritto che le salme erano state riesumate nel ’45 dalle fosse comuni di via Seganti, la via dell’aeroporto, e portate al cimitero monumentale. Al cimitero il custode ci fece vedere negli archivi tutti i certificati di morte, poi, guardando nel registro, ci indicò sulla piantina due file di loculi in alto a destra dell’ossario. Ci andammo e là individuammo a fatica una lunga fila di loculi anonimi, interrotta da sette con nomi strani, ebraici. Ecco, vedere queste tombe completamente anonime, lassù in alto, senza alcuna possibilità che venissero notate da qualcuno, è stato il secondo shock. Lì decidemmo di muoverci. Trovammo subito, ovviamente, la disponibilità del Comune e organizzammo un convegno cui parteciparono, oltre al rabbino Luciano Caro di Ferrara, che è il rabbino anche della Romagna, Tullia Zevi, allora presidente delle comunità ebraiche italiane, storici come Fabio Levi e Gianni Sofri e Liliana Picciotto del Centro di documentazione ebraica di Milano; e dal convegno venne fuori la proposta di dare una degna sepoltura agli ebrei fucilati. Quindi i resti furono riesumati e ora la tomba può essere visitata nella parte destra del Monumentale, proprio a ridosso della via Ravegnana.

Quando nel ’45 aprirono la fossa comune non tutti erano stati riconosciuti.

Gianni. Sì. Questo perché i secondini, su consiglio o su ordine del prefetto, non si presentarono a tentare il riconoscimento, mentre le suore addette al reparto femminile del carcere, malgrado anche il vescovo le avesse sconsigliate perché sarebbe stato troppo impressionante, andarono e così le donne ebree furono riconosciute. Erano passati circa sei mesi, probabilmente il riconoscimento poteva avvenire ancora abbastanza agevolmente. Infatti le suore riconobbero anche i resti di Alfred Lewin, figlio di Jenny Hammerschmidt. Forse perché avevano ben presente la vicenda di questa madre e di suo figlio, che internato al sud, in un posto ben più sicuro (gli ebrei internati a Salerno si salveranno in tanti) aveva chiesto “l’avvicinamento” alla madre che al nord viveva ormai in condizioni di indigenza. Quindi tutti i loculi dei maschi, eccetto quello di Alfred, erano anonimi.

Erano tutti ebrei stranieri?

Gianni. Diciassette erano stranieri, tedeschi, austriaci e polacchi. Fuggivano dalle leggi razziali tedesche o da una guerra che diventava sempre più imminente. A questi va aggiunto Gaddo Morpurgo, l’unico ebreo italiano, e il cui nome in un primo tempo non figurava nel gruppo. Ma è stato accertato senza ombra di dubbio che era nel carcere di Forlì il giorno della fucilazione e, a una conta più accurata dei resti dei fucilati, è risultato che il numero dei fucilati era superiore di una unità. Come avete conosciuto Lissi Lewin? Rosanna. Sempre per caso. Succede che all’Istituto storico della resistenza di Reggio Emilia, a cui arriva il bollettino degli Istituti dove si racconta del nostro convegno e della cerimonia della sepoltura, faccia il servizio civile un giovane tedesco della ex Germania Est che è figlio di amici di famiglia di una certa Lissi Pressl, che fa Lewin di cognome da ragazza. Sì, era la sorella di Alfred e figlia di Jenny Hammerschmidt, fucilati a Forlì. Lui avvisa Lissi che “forse li ha trovati” e lei ci contatta e quasi subito viene a Forlì, va sulla tomba della mamma e del fratello, va anche nelle scuole, e diventiamo amici. Ovviamente la intervistammo per “una città”. È una bella intervista che lei conclude dicendo: “Beh, adesso finalmente so cos’è successo ai miei, so dove sono seppelliti, ed è un gran sollievo; per me si chiude una parentesi durata cinquantasette anni e vi ringrazio di tutto cuore”. Lì avete conosciuto tutta la storia… Rosanna. Sì, lì scopriamo un po’ tutta la storia. Loro erano venuti via dalla Germania per via delle leggi razziali. Tanti ebrei polacchi, austriaci, tedeschi, venivano in Italia perché girava voce che l’Italia, per gli ebrei, malgrado il fascismo, fosse un posto tra i più sicuri in Europa. Coi risparmi che avevano potuto portar con loro, avevano messo su una panetteria a Cremona e le cose erano andate bene fino al ’38. Poi, con le leggi razziali italiane, la situazione per loro precipitò di nuovo. E lì ci fu l’intelligenza della mamma e del fratello che decisero di mandare via la sorella, ancora giovane e in età per essere ancora accolta in Inghilterra a fare la ragazza alla pari. C’è da dire infatti che in Inghilterra accettavano solo giovani ebree come ragazze alla pari. Vincendo la sua grande resistenza, la convinsero a partire; e così facendo le salvarono la vita. In Inghilterra poi, Lissi si innamorò di un comunista tedesco, che aveva fatto la Resistenza in Cecoslovacchia, lo sposò, rimase incinta, e finita la guerra lo seguì nel suo sogno di tornare a costruire la Germania nuova, la Germania come si deve. Andò a vivere a Berlino Est. Fatto sta che così, per via del Muro, della separazione della Germania e dell’Europa, lei non potrà più neanche muoversi per cercare notizie dei suoi. Gianni. Le arriveranno solo due lettere, una della Croce rossa per dirle che un Alfred Lewin, segnalato in Olanda e reduce da Belsen, non era suo fratello e una, degli inglesi, per dirle che probabilmente sua mamma e suo fratello erano morti in Romagna. Quindi passano cinquantasette anni senza che possa sapere nulla.

È stata un’esperienza importante per voi…

Rosanna. Beh, sì. Conoscere Lissi, diventare suoi amici, è stato bellissimo. Tant’è che ci ha fatto venire l’idea di fare la Fondazione Alfred Lewin, una piccola e povera fondazione, che però dedica il suo impegno alla memoria e a tener vivi fra i giovani gli ideali che erano anche di Alfred. Alfred e Lissi erano giovani socialisti del Bund berlinese, l’organizzazione ebraica socialista tedesca. Alfred amava le lingue e voleva che Lissi le imparasse, era un internazionalista, pensiamo che credesse nell’Europa. Gianni. Ma anche rispetto alla memoria incontrare Lissi ci ha fatto capire che se si vuole parlare ai giovani bisogna raccontare il dipanarsi delle piccole storie nella bufera tremenda della storia “grande”: quand’è che una famiglia decide di muoversi da dove è sempre stata, di abbandonare la sua casa? Immaginare le discussioni, fra chi prevede il peggio e chi non vuole crederci, “fa lavorare” un ragazzo. Oppure pensiamo al momento tragico in cui dei genitori capiscono di essere diventati un pericolo mortale per i loro figli e li devono scacciare per tentare di salvarli. Ecco, lì i ragazzi riescono a immedesimarsi. Altrimenti la memoria rischia di diventare o vuota retorica o il doveroso ricordo di un orrore “esotico”, che a loro non potrà mai capitare. Ecco, incontrare Lissi ci ha insegnato questo. Vittorio Foa in un’intervista disse che eravamo riusciti a rendere viva la memoria… Ma non avevamo alcun merito, ovviamente.

Quindi lei è rimasta anche in contatto con voi...

Gianni. Sì, ed è venuta a trovarci varie volte, ha continuato a seguire con grande soddisfazione tutto il lavoro della Fondazione. Rosanna. Dal 2003 fino alla sua morte, avvenuta il 25 settembre del 2009, è stata Presidente onoraria della Fondazione... Ma non è stato solo un omaggio formale, perché lei è venuta a Forlì per i giorni della memoria, e si è instaurato un vero rapporto di scambio. Seguiva le vicende italiane e ogni tanto ci mandava ritagli di articoli di fatti che avvenivano in Germania, soprattutto riguardanti rigurgiti di razzismo. Possiamo dire che si era molto legata a Forlì.

Quindi avete continuato a cercare…

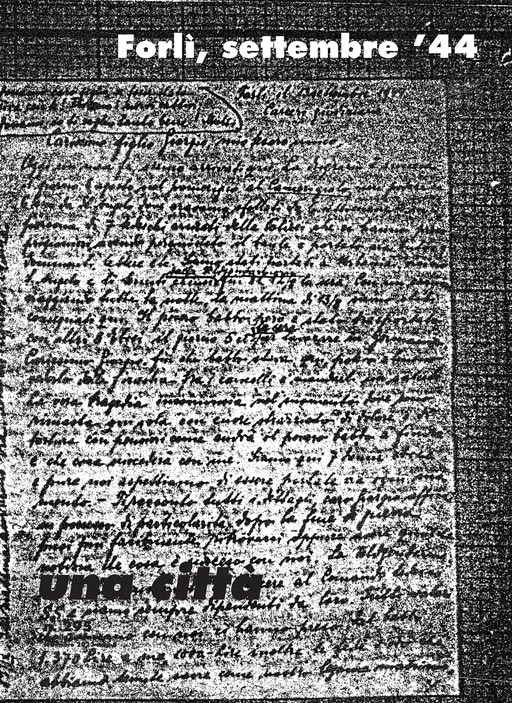

Gianni. Sì, abbiamo conosciuto i Morpurgo e pubblicato il diario di Attilio Morpurgo, padre di Gaddo. Anche la loro storia è emblematica. Attilio è il capo della comunità ebraica di Gorizia, una comunità importante, ed è una persona anziana, malandata di salute, ma molto avveduta. Vive con la moglie, la governante, e il figlio Gaddo; il figlio grande l’ha già mandato al sicuro a Roma, e lui è pronto a far partire anche Gaddo, lo dice nel diario, è pronto a farlo partire da un momento all’altro, perché evidentemente ha modo, sa come fare... Quando vengono via da Gorizia dopo l’8 settembre, fanno tappa a Venezia dai cugini e poi arrivano a Bologna e lì si fermano. Una sera la moglie, la governante e Gaddo sentono alla radio che hanno inasprito le leggi razziali, ma non dicono niente al vecchio perché sta male, è malato di cuore e hanno paura che lo stress sia troppo forte. Il giorno dopo arrivano a prendere Gaddo. E dal diario poi, in diversi punti, si capisce che il vecchio alle due donne non perdona di non averlo avvisato quella sera. Per un po’ il vecchio padre saprà dov’è Gaddo dalle cartoline che arrivano da un campo di concentramento a Senigallia, poi all’improvviso di lui non si sa più nulla. Gaddo gli sparisce in un raggio d’azione che alla fine sarà di cinquanta chilometri e il vecchio padre, per tutta la vita che gli resterà, non saprà cos’è successo al figlio. è una storia terribile, alla Giobbe. Infatti, nel diario, il vecchio padre in un punto, con tutto il garbo possibile, però qualcosa dice: “Spero quindi ancora nella bontà di Dio”, quasi a volere avvertire Dio che la sua pazienza non è infinita. Rosanna. Anche la storia di Bernard Brumer è emblematica. Brumer era in Italia dal ’22. Grande esperto del legno piegato, le famose sedie Thonet, dopo aver lavorato a Milano, proprio nella fabbrica Thonet, era venuto a lavorare in Romagna, a Cesenatico. A leggere gli incartamenti fa impressione, perché il suo datore di lavoro scrive lettere su lettere perché glielo lascino, perché era lui, artigiano provetto, a tenere in piedi la fabbrica; e i funzionari accettano, glielo lasciano, per due o tre volte, poi alla fine glielo prendono. E Brumer, nelle lettere che manda a sua volta, cita le decorazioni ricevute durante la prima guerra mondiale, da lui combattuta come austro-ungarico, ma non c’è niente da fare. Verrà fucilato a Forlì con la moglie. Poi, ci sono gli Amsterdamer, che stanno per arrivare in Palestina, con una nave presa a Trieste, ma questa viene fermata per l’entrata in guerra dell’Italia a Bengasi e saranno costretti a rientrare in Italia. Anche gli Amsterdamer si ritroveranno nel carcere di Forlì nel settembre del ’44. Poi, grazie all’Istituto storico della resistenza, abbiamo trovato la lettera di Maria Rosenzweig Pacht, che scrive al figlio, al sicuro in Svizzera. Evidentemente anche loro si erano separati dal figlio che, infatti, si salverà. è una lettera straziante, in cui gli dà anche delle indicazioni molto concrete, su dove sono i mobili, dove hanno lasciato le cose, eccetera, e poi c’è un post-scriptum che dice: “Ecco, stamattina stanno arrivando e ci portano via”…

Cosa avevano detto loro?

Rosanna. Alle donne avevano detto che andavano in Germania, dicevano di aver già mandato gli uomini una settimana prima. Anche alle suore dissero che le portavano in Germania. Come mai l’aeroporto? Rosanna. Perché lì c’erano le buche già predisposte, per via dei crateri fatti dai bombardamenti alleati. Chi furono gli esecutori materiali? Gianni. Anche lì non si può sapere. Di sicuro c’erano i fascisti ad aiutare i tedeschi. Dai referti risulta che diversi furono colpiti alle gambe e poi da un colpo alla nuca. Quindi, perché colpiti alle gambe? Perché chi ha sparato non voleva essere lui a uccidere? Però c’è anche un referto che, a proposito di una donna ebrea, parla di “strangolamento con benda”, per cui, viene anche il dubbio orribile che ci sia stato del sadismo. Ma questo è secondario, alla fine. E il perché della fucilazione? Rosanna. Non si sa bene. Dopo un mese il fronte si muove, quindi una delle ipotesi è che si siano voluti liberare in fretta di tutti quelli che erano in carcere, ebrei e non ebrei. Infatti fucilarono anche parenti di partigiani, il colonnello Edoardo Cecere, la marchesa Pellegrina Paulucci de Calboli, le Vergari, la madre con due figlie…

Voi avete detto che la scritta del cippo di via Seganti è sbagliata. Perché?

Gianni. è un argomento un po’ delicato questo. Nel cippo c’è questa scritta che comprende tutti i nomi degli ebrei e degli altri: “Caduti per la libertà”. Mi hanno chiamato ad accompagnare i ragazzi nel giro dei luoghi dell’eccidio e davanti al cippo ho cercato di spiegarlo, ma si fa fatica francamente, perché lì c’erano i nomi di Sara Jalka Richter con la figlia Selma, ebree, fucilate insieme alle italiane Vergari, madre e due figlie. Allora è difficile, e non giusto, fare delle differenze, anzi, se prendiamo il punto di vista della vittima le atrocità e le sofferenze che hanno dovuto subire, non c’è molta differenza. Ma è importante capire anche il punto di vista dei carnefici, e la scritta “caduti per la libertà” che certamente richiama il fatto che i carnefici evidentemente conculcavano la libertà, non dice tutto riguardo agli ebrei che furono uccisi innanzitutto in quanto ebrei.

Voi avete raccolto anche un archivio dell’eccidio?

Rosanna. Sì, anche perché una delle fondatrici della rivista, Patrizia Betti, facendo una ricerca per la sua tesi, ha raccolto tantissimi documenti dell’Archivio di Stato, materiale che poi ci ha lasciato. È impressionante la quantità di lavoro burocratico che comportarono le leggi razziali, anche nei riguardi degli ebrei stranieri che risiedevano in Italia. Ora, a parte chi ne ha approfittato, come il professore universitario che eredita la cattedra di un ebreo o chi frequentava le aste a cui andavano i beni degli ebrei, furono tantissimi i funzionari che vedevano cosa stava succedendo. Cosa hanno pensato? Avevano dei margini per fare qualcosa?

Gianni. Ci sono aspetti che lasciano interdetti. Quando ormai il funzionario non rischia più nulla, cioè dopo la liberazione, perché un prefetto ordina ai secondini di non andare a riconoscere i resti dei fucilati? E perché neanche un secondino che disattese quell’ordine? Noncuranza, che però il vecchio Attilio pagherà con un di più di sofferenza per il resto della vita perché non saprà mai neanche dov’era sepolto il figlio. Abbiamo la risposta del questore di Forlì a una lettera del Comitato emigrazione Palestina, a cui s’è rivolto Attilio, a dir poco gelida: “Gaddo Morpurgo è stato prelevato da militi della guardia repubblicana per destinazione sconosciuta”. Possibile che il questore non sapesse delle fucilazioni? Se ne lavò le mani, di fronte a un vecchio padre disperato e sofferente di salute. Se proiettiamo indietro atteggiamenti simili, quando ad aiutare qualcuno si poteva rischiare qualcosa, possiamo immaginare cosa può essere successo. Cionondimeno in tanti hanno aiutato. Nel vostro cortile ho visto quelle sette lapidi... Gianni. Sì, le abbiamo noi. Beh, questa è episodio da non enfatizzare, anche se forse dice qualcosa sulla noncuranza dei funzionari per tutto ciò che esula dal loro mansionario. Pochi giorni dopo la nuova sepoltura, eravamo lì in redazione e uno di noi ha detto: “Che fine avranno fatto le lapidi dei sette loculi?” (quelle coi nomi). “Ma giusto! Telefoniamo subito”. Chiamiamo il direttore del cimitero che gentilmente ci dice che non sa niente, ma che si informerà e ci richiamerà. Infatti lo fa poco dopo: “Ah, sono già dal marmorino per levigarle e riciclarle”. Ci siamo precipitati e abbiamo fatto in tempo a riscattarle.

(a cura di Tonino Gardini)

Quelle lapidi

in memoria

Una Città n° 295 / 2023 settembre

Intervista a Rosanna Ambrogetti, Gianni Saporetti

Realizzata da Tonino Gardini

Quelle lapidi

Quel che avevamo cominciato a discutere su “una città” sul rischio della rimozione della memoria della Shoah, andando a intervistare ebrei ed ebree sopravvissuti, all’improvviso era lì, davanti a noi, all’ossario del Monumentale; era successo anche a Forlì e la città non lo sapeva, forse non l’aveva mai saputo; da allora un impegno, di tanti cittadini e del Comune, per “rimediare” e anche per cercare e conoscere i parenti delle vittime sparsi per il mondo.

Archivio

CHI SIETE? CHI SIAMO?

Una Città n° 12 / 1992 Aprile

Realizzata da Massimo Tesei

Realizzata da Massimo Tesei

Poletti. Secondo me nella lettera c’è il classico atteggiamento della forzatura elettorale, è una lettera scritta di impeto, in maniera romantica, dopo aver ascoltato i vari programmi che ti dicono: scegli questo, scegli l’altro; dopo aver respirato il cl...

Leggi di più

SONO LORO

Una Città n° 285 / 2022 luglio-agosto

Realizzata da Gianni Saporetti

Realizzata da Gianni Saporetti

Enrico Deaglio, torinese, dal 2012 risiede a San Francisco. Si occupa di mafia da quarant’anni. Nel 2021 è stato consulente della Commissione antimafia della Regione Sicilia sul depistaggio del delitto Borsellino, diretta da Claudio Fava. Ha ...

Leggi di più

BOMBE E DEMOCRAZIA

Una Città n° 110 / 2003 Febbraio

Durante l’incontro annuale di Villa Salta, si è tenuta una discussione sull’attuale situazione politica. Riportiamo gli interventi di Francesco Ciafaloni, Wlodek Goldkorn, Gianni Saporetti e Franco Melandri.Francesco Ciafaloni. Premetto che non ho alcun t...

Leggi di più

Diario di un mese

Una Città n° 282 / 2022 marzo

25 febbraio. L’invasione

Quando un energumeno prepotente aggredisce un debole per sottometterlo, essere equidistanti significa essere complici del prepotente. Qui i “ma” sono del tutto simili al “anche le donne però...&rdqu...

Leggi di più

La storia degli inizi

Una Città n° 300 / 2024 marzo

La copertina è dedicata a noi. Fa specie con i tempi che corrono, ma abbiamo deciso che i compleanni vanno festeggiati comunque.

Se siamo arrivati al numero trecento lo dobbiamo a tanti amici che ci hanno incoraggiato e aiutato. Nelle pagine segue...

Leggi di più