Alon Confino è stato titolare della cattedra Pen Tishkach di studi sull’Olocausto e professore di storia e studi ebraici all’Università del Massachusetts ad Amherst, dove era anche direttore dell’Istituto per gli studi sull’Olocausto, il genocidio e la memoria. Ha scritto molto sulla storia moderna della Germania, sulla nazionalità, sulla memoria, sulla Palestina e su Israele. È mancato il 27 giugno del 2024.

La conferenza, di cui pubblichiamo alcuni estratti, si è tenuta nel febbraio del 2020 presso il Boston College, ed era intitolata “Tra Olocausto e Nakba: quando Genya e Henryk Kowalski sfidarono la storia, Jaffa 1949” (www.youtube.com/watch?v=W9vw-heQFWk).

Permettetemi di iniziare dicendo qualche parola su di me, sul mio lavoro di storico e sulle origini di questo progetto sull’Olocausto e la Nakba. Sono cresciuto a Gerusalemme negli anni Sessanta e Settanta. Mi sono laureato all’Università di Tel Aviv e poi sono andato all’Università di Berkeley per il dottorato. Ho scelto di studiare la storia della Germania. All’epoca non volevo occuparmi di Olocausto né di relazioni tedesco-ebraiche. Pensavo che l’Olocausto fosse un argomento troppo vasto, che richiedesse l’esperienza e la saggezza che viene con l’età, con l’esperienza. Volevo scrivere dei tedeschi.

Se poi un giorno avessi avuto qualcosa da dire sull’Olocausto, l’avrei fatto. Il taglio che mi ha sempre interessato come storico è quello delle storie che le persone si raccontano su se stesse, sul loro passato collettivo, per dare un senso alla loro vita. Tutti noi ci raccontiamo storie su chi siamo. Senza una storia non possiamo vivere. Non abbiamo identità. La nostra storia non deve necessariamente essere esaustiva o cronologica, anzi, non lo è affatto. Le storie che ci raccontiamo come individui e come collettività sono piene di abbellimenti, rimozioni, negazioni, bugie. Mentiamo a noi stessi su chi siamo. Cambiamo la nostra storia man mano che andiamo avanti. Vedo qui alcuni giovani. Hanno vent’anni. Gli stessi fatti e gli stessi eventi della vostra vita saranno diversi quando avrete 30, 40, 50, 60 anni e così via, perché mettiamo la nostra storia in un contesto diverso. Cento anni fa la storia dell’America era completamente diversa per quanto riguarda la schiavitù, la guerra civile o il Jim Crow. Lo sappiamo.

Ecco, mi sono sempre interessato alle storie che le società si raccontano per dare un senso alla loro vita. Questo mi ha portato a interessarmi alla memoria dell’Olocausto. Cioè la memoria storica dell’Olocausto dopo il 1945, che è stato un argomento molto importante nell’ultima generazione. Attraverso di esso mi sono interessato anche all’Olocausto stesso. A un certo punto ho deciso che avevo qualcosa da dire sull’Olocausto, per quanto possa valere, e l’ho fatto. Ho scritto due libri. Uno è Un mondo senza ebrei: è la storia che i tedeschi si raccontarono per giustificare la persecuzione e lo sterminio degli ebrei. Perché? Perché nella vita si ha sempre bisogno di una “buona storia” per spiegare perché si fanno certe cose. E vi serve una storia molto buona se fate cose che in qualche modo sapete essere immorali. Pochi ammettono: lo facciamo perché siamo persone cattive. No, ci sono sempre delle ragioni.

Dopo aver terminato quel progetto, ho deciso di passare a un altro argomento “semplice”: la guerra del 1948 in Palestina tra ebrei e palestinesi, ed è su questo che sto lavorando ora.

Diversi anni fa, Bashir Bashir, un cittadino palestinese di Israele, un ricercatore, e Amos Goldberg, uno studioso dell’Olocausto, mi hanno contattato dicendomi che avrebbero realizzato un progetto sull’Olocausto e la Nakba. Un libro che nel frattempo è uscito (Olocausto e Nakba. Narrazioni tra storia e trauma, Zikkaron, 2023). Un progetto molto serio, non provocatorio, con un taglio umano ed erudito. Vi invito a leggerne almeno l’introduzione.

Vi si trovano, tra l’altro, due punti principali. Perché dovremmo considerare insieme l’Olocausto e la Nakba? Bashir e Goldberg non li mettono a confronto. Sanno, come tutti coloro che si occupano seriamente di questo argomento, che l’Olocausto è un genocidio volto a uccidere tutti gli ebrei; la Nakba è l’espropriazione dei palestinesi nel 1948, una pulizia etnica. L’idea non era quella di uccidere i palestinesi, ma di allontanarli dalla terra. Non posso ora addentrarmi nella guerra del 1948 tra ebrei e palestinesi, ma l’esito fu che 750.000 palestinesi persero le loro case, le loro proprietà, che vennero acquisite da Israele. Quindi per i palestinesi quello è l’anno della catastrofe, o Nakba, in arabo; per gli ebrei, è l’anno della liberazione, è la fondazione dello Stato di Israele. Bashir e Goldberg fanno due considerazioni. Una riguarda il ricordo. Questi due eventi rappresentano l’avvenimento -traumatico- fondativo nella narrazione nazionale di ciascun gruppo. Hanno perso le loro case, la proprietà, la patria. I due studiosi guardano a questo aspetto dal punto di vista degli studi sulla memoria.

La seconda considerazione è che negli anni Quaranta, le nazioni, dal Baltico al Nord fino al Mediterraneo orientale, erano coinvolte nella creazione di Stati nazionali omogenei che comportavano l’epurazione delle minoranze. Pensiamo alla Polonia, alla Russia, alla Cecoslovacchia, alla Romania e anche alla Palestina. I gruppi etnici hanno eliminato altri gruppi etnici per creare Stati nazionali omogenei, il che significa che, se vogliamo capire cosa è successo in Palestina nel 1948, dobbiamo ricordare che questo non è un caso unico. Fa parte di una storia più ampia che dovremmo comprendere.

Quando Bashir e Goldberg sono venuti da me, ho pensato che non volevo contribuire con un saggio sull’opportunità o meno di fare paragoni. Essendo interessato alla vita e alle esperienze dei singoli, volevo invece trovare un esempio di persone che avevano vissuto negli anni Quaranta, che in qualche modo collegasse i due eventi. Questo era il mio obiettivo principale in questo progetto. Ed è questo che vi racconterò oggi. Vi racconterò la storia di due persone che hanno collegato i due eventi nella loro esperienza. Lascerò parlare le mie fonti. Questo è ciò che faccio come storico culturale. Mi interessa l’esperienza soggettiva delle persone nel passato. Per me non c’è dubbio che l’Olocausto e la Nakba siano collegati, perché lo sono nei racconti che ho raccolto.

Questa è un’introduzione un po’ lunga, ma era fondamentale per mettere le cose in chiaro. So che è un argomento controverso. È controverso per gli ebrei. Molti ebrei considerano l’Olocausto unico e accostarlo a qualsiasi altro evento suona blasfemo. È controverso per i palestinesi, che vogliono che la loro tragedia sia riconosciuta come tale senza collegarla a quanto subìto dagli ebrei.

Per loro gli ebrei sono i colpevoli. Dicono: “Noi non abbiamo niente a che fare con l’Olocausto. È colpa dei tedeschi, degli europei”. Questo per dire che entrambe le comunità hanno problemi con questa idea.

“Non me ne sono mai pentita”, mi ha detto Genya nel nostro incontro dell’ottobre 2016. È successo a Jaffa nel gennaio del 1949. L’Agenzia ebraica diede a lei e a suo marito Henryk la chiave di una casa palestinese a Jaffa e disse loro: “Questa è la vostra casa”. “Arrivati a Jaffa -mi ha raccontato Genya- la casa non era lontana dal porto. Era una casa chiusa da una recinzione. Abbiamo aperto il cancello, la porta, siamo entrati e... non potevamo credere ai nostri occhi. Eravamo sotto shock. La casa era bellissima, ma non siamo nemmeno entrati perché nel cortile c’era un tavolo rotondo apparecchiato, con dei piatti. Appena l’abbiamo visto, ci siamo spaventati. Ma al di là della paura, non potevamo guardare, ci faceva male. Com’era possibile? Ci ricordava come avevamo dovuto lasciare la nostra casa e tutto il resto quando erano arrivati i tedeschi e ci avevano gettato nel ghetto. E qui la situazione era la stessa: non potevamo restare. Non volevo fare la stessa cosa che ci avevano fatto i tedeschi. Ce ne andammo e restituimmo la chiave”.

Genya Gilbert era nata nel 1919 in Polonia, vicino a Lodz. Dopo l’occupazione nazista, nel settembre 1939, era sopravvissuta all’Olocausto nel ghetto di Lodz. Tutta la sua famiglia era morta. Nell’estate del 1944 fu inviata ad Auschwitz in un trasporto di cinquecento donne. Dopo una settimana di permanenza nel campo, il trasporto fu destinato allo sterminio.

Mentre le donne aspettavano nude di entrare nella camera a gas, un soldato apparve su una motocicletta con l’ordine di mandarle alla fabbrica di munizioni Krupp, vicino a Berlino. Nell’aprile del 1945 fu tra le mille donne ebree che arrivarono in Svezia nell’ambito di un accordo tra Heinrich Himmler, capo delle Ss, e la Croce Rossa.

La fine della guerra la trovò, tra tutti i posti possibili, a Norrköping, in Svezia.

Henryk Kowalski nacque a Wloclawek, nella Polonia centrale, nel 1922. I nazisti entrarono in città alla vigilia dello Yom Kippur e bruciarono tutte le sinagoghe. In alcuni casi con gli ebrei all’interno. La sua famiglia fu uccisa nel campo di sterminio di Chelmno. Sopravvisse come “schiavo” in una miniera di carbone e, alla fine della guerra, fu trasferito dalla Croce Rossa in Svezia. Pesava 28 chili.

Genya e Henryk si incontrarono a Norrköping, si sposarono e immigrarono in Israele nel gennaio del 1949 su una nave chiamata Independence. Questa è l’esperienza che portavano con sé quando sono entrati nel cortile con un tavolo rotondo imbandito.

“Perché siete tornati indietro a restituire la chiave?”, ho chiesto. “Perché non siamo entrati?”. Henryk quasi affermò più che chiedere. “I tedeschi ci hanno cacciato nel ghetto e ora volevano darci una casa di arabi che erano stati costretti ad andarsene lasciando il cibo in tavola? È la stessa cosa che hanno fatto a noi”. “È stato qualcosa di istintivo”, disse Genya con calma e convinzione. “Non voglio vivere in una casa di persone che sono state buttate fuori. Per me un essere umano è un essere umano”.

Genya e Henryk Kowalski si sono trovati a cavallo tra l’astuzia della storia, che sfugge al nostro controllo, e la scelta morale dell’individuo. La storia li ha portati prima a perdere la loro casa e a patire l’Olocausto, e poi, per un amaro scherzo del destino, ha dato loro la possibilità di una ripartenza simbolica e materiale, andando a vivere in una casa di palestinesi che a loro volta erano stati costretti a lasciare la loro casa. A ben pensarci, la storia ha posto loro davanti un vero e proprio patto faustiano: ingiusto non solo per il dolore che provoca, ma anche per le ricompense che offre. I Kowalski rifiutarono l’offerta, esercitando la loro scelta morale individuale. Così facendo, hanno compiuto un gesto eccezionale.

Ogni periodo storico offre le sue dissonanze: qualcosa che accade realmente, ma che sembra totalmente incongruente con le condizioni del tempo e che quindi mette a dura prova la nostra narrazione e interpretazione del passato. Pochi ebrei hanno fatto resistenza alla Nakba e meno ancora hanno rifiutato l’offerta di ricevere una casa palestinese abbandonata.

Non esiste una lista di “giusti” tra gli ebrei, quando si parla della pulizia etnica che è stata la Nakba. Ma è proprio qui che risiede il potenziale del gesto dei Kowalski, perché essi hanno provocato una crepa nel corso degli eventi storici e hanno messo in discussione ciò che era ed è considerato normale e normativo. La virtù del loro gesto sta proprio nella sua dimensione personale. Si tratta di un piccolo atto che parla chiaro, un atto privato che segnala tendenze pubbliche più ampie. Non ha cercato la pubblicità o il gesto imponente dal significato storico. Non emerge da alcune tendenze generali della memoria collettiva israeliana sull’Olocausto o da commemorazioni statali dal tono predicatorio. Anzi, a mio modo di vedere, quel gesto sputa in faccia a una storia che prima li ha resi profughi e poi vorrebbe offrire loro un risarcimento lucrando sulla situazione di altri profughi.

A partire da questa storia, vorrei fare tre considerazioni. La prima riguarda la storia e la memoria. L’elemento più radicale del progetto di Bashir e Goldberg è la piccola parola “e” che collega l’Olocausto e la Nakba. Alcune persone e alcuni ebrei e palestinesi si oppongono a questo collegamento per una serie di ragioni morali e politiche. Io però sono uno storico con un’inclinazione culturale, interessato all’esperienza soggettiva delle persone nel passato. Ebbene, dal 1948 la gente ha collegato incessantemente i due eventi. La questione per me, in termini di metodo storico, teoria ed etica, non è quindi se collegare i due eventi, ma come farlo in modo illuminante. L’Olocausto e la Nakba, una volta che quest’ultima si è verificata, sono venuti al mondo intrecciati, ognuno dando significato e senso all’altro.

Il legame tra i due eventi ha creato una tradizione culturale tra gli ebrei israeliani e gli ebrei in generale, e forse anche oltre. La nostra immaginazione storica collega a volte eventi diversi perché, unendoli, ci dicono qualcosa di importante su chi siamo, da dove veniamo, come siamo arrivati qui e dove stiamo andando.

Questo è il legame essenziale tra l’Olocausto e la Nakba nella cultura ebraica israeliana dal 1948 a oggi. I Kowalski sono stati tra i primi a prendere parte a questa tradizione, a loro insaputa.

Sto lavorando a un libro sul 1948 in Palestina. La struttura narrativa si basa su diari, lettere e storia orale. Gli ebrei in guerra parlavano incessantemente del legame tra l’Olocausto e la Nakba. Nel suo classico racconto “Khirbet Khiza” (Le rovine di Khiza. Vedi in: Brutti ricordi. Il dibattito in Israele sulle espulsioni di palestinesi nel 1948-1949. Ed. Una Città, 2007), apparso nel 1949, quando gli echi della battaglia non si erano ancora placati, l’autore ebreo israeliano S. Yizhar descriveva i palestinesi espulsi come “un gregge spaventato e compiacente e silenzioso e gemente”, alludendo alla metafora che serviva a descrivere gli ebrei che durante l’Olocausto erano come un gregge da macellare.

Poco dopo, nel 1952, il poeta israeliano Avot Yeshurun scrisse una poesia sconvolgente intitolata “Passover On Caves” (Pasqua nelle grotte), apparsa sul principale quotidiano israeliano “Haaretz”. In seguito lo descrisse con le seguenti parole: “L’Olocausto degli ebrei europei e l’Olocausto degli arabi palestinesi, un unico Olocausto del popolo ebraico, le due porte direttamente l’una di fronte all’altra”.

Più vicino a noi, nel suo film “Valzer con Bashir”, il regista Ari Folman ha accostato la guerra del Libano del 1982, i rifugiati palestinesi, alle vittime dell’Olocausto.

Il libro di Bashir e Goldberg è un contributo importante a questa tradizione.

Si possono trovare molti altri esempi nel campo della politica, della cultura.

Questa tradizione è condivisa da coloro che collegano gli eventi e da coloro che rifiutano totalmente questa connessione. La storia dell’oblìo della Nakba è complementare alla storia del suo ricordo. Non c’è ricordo senza oblio, o meglio senza un tentativo sociale e politico di oblio. Il tentativo di cancellare il ricordo della Nakba nella società israelo-ebraica è stato esso stesso una forza sociale attiva e vigorosa, risultato di un’enorme mobilitazione di sforzi politici, economici e culturali, dalla distruzione fisica dei villaggi arabi al silenzio simbolico nei libri di storia e nelle espressioni pubbliche.

La ratio del ricordo è il risultato del risveglio della coscienza di tutti.

Una versione radicale della negazione della Nakba è stata recentemente offerta dal gruppo ebraico-israeliano Im Tirzu nella pubblicazione “Nakba Nonsense. L’opuscolo che lotta per la verità”. “Il mito della Nakba -scrivono- è un bluff, una storia falsa e distorta, spazzatura, una raccolta di favole”. In queste parole, la Nakba viene chiamata in causa proprio come l’Olocausto viene chiamato in causa nelle parole dei suoi negazionisti.

In secondo luogo, il gesto dei Kowalski propone un’alternativa storica nella storia dell’espropriazione palestinese e nella memoria ebraica della Nakba e dell’Olocausto: un’alternativa molto personale e intima, forse persino minore, eppure dalle implicazioni sovversive e fondamentali.

Il loro atto ci rende possibile immaginare una storia controfattuale. Cosa sarebbe successo se la parte ebraica vittoriosa avesse rispettato la proprietà, i diritti civili e umani della popolazione civile palestinese? Se Ben-Gurion e la leadership ebraica avessero annunciato agli ebrei e agli arabi in Palestina, il 30 novembre 1947, una volta terminati i festeggiamenti ebraici per la risoluzione di spartizione delle Nazioni Unite, che avrebbero rispettato la risoluzione e trattato tutti gli arabi entro i confini dello Stato ebraico come cittadini uguali, i cui diritti, proprietà e vite sarebbero stati protetti?

Così, dal 1917 al 1948, la Palestina fu governata dall’impero britannico su mandato della Società delle Nazioni. Nel 1947, gli inglesi decisero che dovevano tagliare le perdite. Non potevano più fare testa e croce tra ebrei e palestinesi e consegnarono la questione della Palestina all’Un, il precursore della Società delle Nazioni. Alla fine del 1947 un comitato dell’Un decise di dividere la Palestina.

Quindi, tornando alla nostra storia controfattuale, cosa sarebbe successo se gli ebrei, la cui giustificazione per l’insediamento nella terra d’Israele derivava dalla Bibbia, avessero esercitato nel 1948 una politica basata sul principio “ciò che è odioso per te non farlo agli altri”.

Quando i Kowalski rifiutarono di arricchirsi con le proprietà palestinesi, il loro gesto si pose in netto contrasto con la massiccia spoliazione delle proprietà palestinesi durante la guerra del 1948.

Il saccheggio, iniziato all’inizio della guerra, aveva acquisito uno slancio popolare durante i mesi che portarono alla dichiarazione dello Stato di Israele il 15 maggio 1948 e ricevette poi l’imprimatur ufficiale dello Stato.

Il significato della spoliazione delle proprietà palestinesi non si riduceva solo all’acquisizione di beni materiali. Piuttosto, segnalava una certa immaginazione sul fatto che gli arabi non sarebbero tornati e che non avrebbero avuto posto nello Stato ebraico.

Questa immaginazione non era tanto una conseguenza della guerra, quanto piuttosto uno dei sentimenti che la alimentava. La guerra ebraica per l’indipendenza politica era giustificata, ma il saccheggio andava oltre. Era mirato contro la popolazione civile, gli indifesi, i deboli e i non organizzati, al fine di distruggere la società palestinese.

Quando gli ebrei ottennero le vittorie nell’aprile e nel maggio del 1948 nei centri urbani palestinesi, i saccheggi furono così diffusi che alcuni ebrei descrissero “l’impossibilità di controllare gli impulsi impetuosi dei saccheggiatori che assomigliavano a cavallette che attaccavano un campo”, mentre gli ebrei si impossessavano di tutto, sia che si trattasse di mobili, di un tappeto, di una lampada, di una casa o di un pezzo di terra.

Ecco, e se la storia controfattuale fosse un buon modo di pensare al passato? Ci costringe a considerare presupposti e alternative storiche, la questione della scelta piuttosto che dell’inevitabilità e la questione del giudizio morale nell’interpretazione degli eventi storici.

Alla base di questi scenari c’è una curiosità umana, che consiste nello speculare su cosa sarebbe potuto accadere nella nostra vita personale e collettiva, se avessimo fatto scelte diverse e se certi eventi fossero andati diversamente. Tali scenari ci costringono a riflettere in modo critico sui modi in cui raccontiamo il passato e noi stessi e il modo in cui scegliamo di ricordarlo. Quante volte ci capita di chiederci cosa sarebbe successo se avessimo fatto questo o quello.

L’allontanamento dalla casa di Jaffa pone al centro della storia del 1948 il problema della moralità e delle scelte individuali e ufficiali compiute dagli ebrei. Il progetto sionista costrinse gli ebrei a comportarsi in un certo modo nel 1948. Non hanno scelto la strada dei Kowalski, ma potevano farlo. Allora come oggi, gli ebrei israeliani si sono trovati di fronte a scelte morali e politiche drammatiche. Il pensiero controfattuale è un modo per capire il passato e quindi per pensare a come cambiare il presente. Gli ebrei israeliani possono oggi scegliere di fare dei Kowalski degli eroi non celebrati del 1948, una fonte di ispirazione per un futuro di giustizia e umanità a Jaffa e oltre.

In terzo luogo, vorrei fare una considerazione sulle vittime che generano altre vittime. I Kowalski hanno raggiunto un delicato equilibrio con le loro memorie. Mi riferisco alla capacità di ricordare le proprie sofferenze durante l’Olocausto, riconoscendo al contempo le sofferenze causate dagli ebrei ad altri. Questa visione contraddice le norme e i valori chiave della società ebraica israeliana, perché immagina che il comportamento umano sia una commistione di virtù e vizi complementare, non contraddittoria. Questo è l’equilibrio più difficile da raggiungere nella società israeliana di oggi, forse, perché la maggior parte degli ebrei usa comunemente il ricordo dell’Olocausto per cancellare o sminuire il ricordo della Nakba e la responsabilità ebraica.

L’atto dei Kowalski rappresenta una sfida alla storia e alla memoria dell’Olocausto, perché è un grande atto di rifiuto del ricorso all’Olocausto per legittimare le ingiustizie verso i palestinesi.

C’è una visione della storia e della memoria che rifiuta un gioco di identità a somma zero in cui il mondo è diviso nettamente tra vittime e carnefici, affermando che a volte vittime e carnefici risiedono nella stessa persona e nello stesso gruppo. Resiste alla pretesa fatta in nome dell’Olocausto sulla singolarità della sofferenza ebraica, sull’eternità del vittimismo ebraico e sulla nascita immacolata dello Stato di Israele.

Il loro atto dichiara, sussurrando e non gridando, l’obbligo morale della vittima verso le altre vittime, in particolare verso le vittime causate dalle proprie azioni, obbligo che lo Stato di Israele ha negato nei confronti dei palestinesi fin dal 1948. Tale obbligo è considerato nella società israeliana come un tradimento. Se non addirittura come negazione dell’Olocausto.

Riconoscere che le vittime ebree durante l’Olocausto potevano essere carnefici nel 1948 non sminuisce l’Olocausto, così come il vittimismo ebraico durante l’Olocausto non giustifica la Nakba. Ci rende più -e non meno- umani, fallibili e vulnerabili come noi tutti siamo. [...]

Permettetemi di concludere con Genya e Henryk.

Il loro atto è un invito a entrare nella casa di Jaffa per scoprire la famiglia che vi abitava, i bambini che correvano in cortile, per raccontare la storia delle vittime della guerra del 1948, delle loro vite, interrotte proprio come quelle delle vittime dell’Olocausto. Genya e Henryk non ricordavano, dopo tanti anni, dove si trovasse esattamente quella casa, ma io, come storico che ricostruisce il passato, ho la possibilità di entrare nella casa di Jaffa e poi nella casa di ogni vittima della violenza di massa, per raccontare la storia di quelle persone, insieme a quella di Genya e Henryk, dando voce a chi se n’è andato in fretta e furia lasciando i piatti sul tavolo. È questo forse il lascito delle parole di Genya, quando dice: “Non me ne sono mai pentita”.

Restituimmo la chiave

israele-palestina

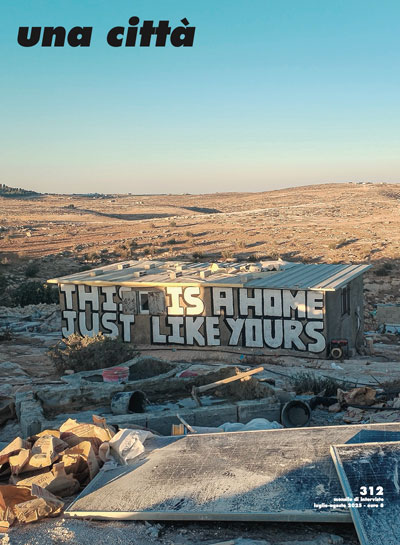

Una Città n° 312 / 2025 luglio-agosto

Articolo di Alon Confino

Restituimmo la chiave

Nel 1949, Genya e Henryk Kowalski, sopravvissuti all’Olocausto, rifiutarono di ricevere una casa abbandonata a Jaffa. Cosa sarebbe successo se la parte vittoriosa avesse rispettato la proprietà e i diritti dei palestinesi? Se avesse esercitato una politica basata sul principio biblico “ciò che è odioso per te non farlo agli altri”? Perché la storia controfattuale può essere un buon modo di pensare al passato. Una relazione del 2020 dello storico Alon Confino.

Archivio

CE LA FAREMO, INSIEME

Una Città n° 306 / 2024 dicembre 2024-gennaio 2025

Realizzata da Barbara Bertoncin, Bettina Foa

Realizzata da Barbara Bertoncin, Bettina Foa

Elisheva Baumgarten studia la storia sociale e religiosa degli ebrei nell’Europa settentrionale medievale e insegna Storia medievale all’Università ebraica di Gerusalemme. La sua ricerca si concentra sulla storia sociale delle comunit&a...

Leggi di più

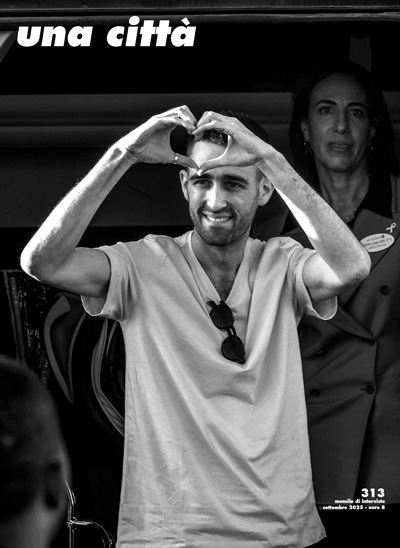

Il giorno di poi, forse intravisto da Israele

Una Città n° 313 / 2025 settembre

Pare proprio, in questi ultimi giorni, che si possa con grande incertezza vedere forse l’uscita dai tragici due anni appena scorsi: la strage condotta da Hamas il 7 ottobre contro gli israeliani intorno alla striscia di Gaza, e i duecentocinqu...

Leggi di più

Ripubblichiamo la prefazione di Pierre Vidal-Naquet al volume “La storia dell’altro”, scritta vent’anni fa.

Una Città n° 313 / 2025 settembre

Considero un grande onore che il periodico “una città”, pubblicato a Forlì, e di cui ho sempre apprezzato l’indipendenza, mi chieda di scrivere la prefazione a questa doppia storia della Palestina e di Israele, ad uso degli...

Leggi di più

Fame, sete e pallottole

Una Città n° 312 / 2025 luglio-agosto

All’inizio di maggio 2025, il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato il piano “Carri di Gedeone”, con l’obiettivo di “conquistare” la Striscia di Gaza, “stabilirvisi”, eliminare Hamas, liberare gli o...

Leggi di più

L'appello di Marek Edelman durante la Seconda intifada

Una Città n° 314 / 2025 ottobre-novembre

Nell’agosto 2002 Marek Edelman decise di scrivere un Appello a tutti i comandanti delle organizzazioni militari, paramilitari e di guerriglia palestinesi; a tutti i soldati delle organizzazioni combattenti palestinesi.

Il contest...

Leggi di più